スマホは便利な反面、スマホ依存やSNSトラブルなど、負の側面もたくさんあります。

子どもに何歳からスマホを持たせたらいい?と迷っている方も多いかもしれません。

この記事では、「スマホデビューする年齢」や「年代別のスマホ所有率」に関する調査結果を紹介しています。

また、子どもにスマホを持たせるメリット・デメリットや、決めておくとよいスマホルールについても解説しますので、参考にしてみてください。

【この記事の一部はPRリンクを含んでいます。】

【数値で分かる】スマホは何歳から持たせるべき?

まず参考として、スマホは何歳くらいから持つ子どもが多いのか、また年代別のスマホ所有率はどのくらいなのか、NTTドコモ モバイル社会研究所の調査結果を参考に一般的な傾向を見てみましょう。

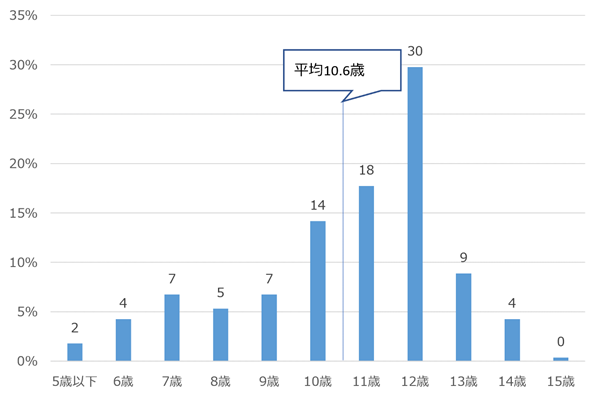

スマホデビューした年齢は?

以下は、小中学生のスマホ所有開始年齢に関する調査結果(2022年11月実施)です。

最も多かったのが「12歳から」で30%ですが、全体の平均では10.6歳からとなっています。

中学入学前の5〜6年生頃からスマホを持ち始める子どもが多いという結果です。

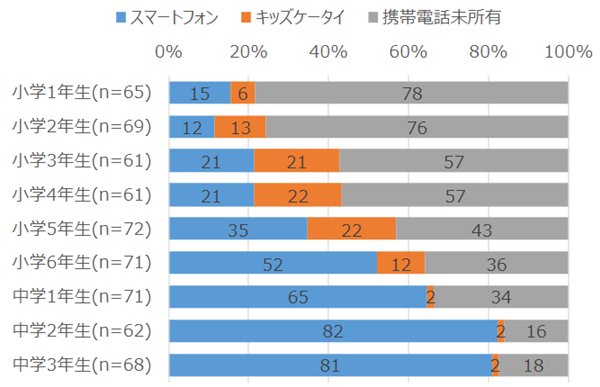

年齢別、スマホ所有率は?

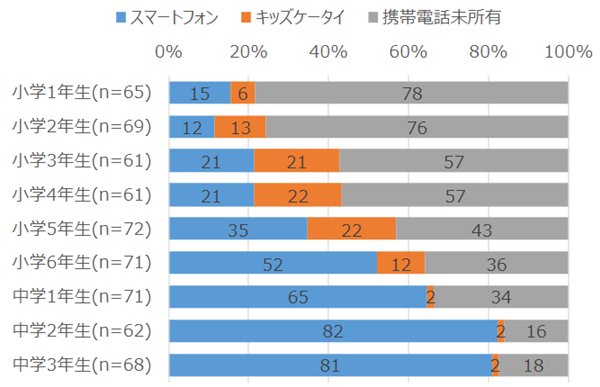

次に、年齢別のスマホ所有率の調査結果(2022年11月実施)です。

小学6年生のスマホ所有率は52%で、5年生の35%と比べて一気に高くなっています。

また、中学1年生では65%となり、2年生になると80%以上の子がスマホを持っているという状況です。

スマホを何歳から持たせるかではなく、どう持たせるかが重要

10~11歳ころからスマホを持つ子どもが多い、という調査結果でしたが、もちろん家庭により状況はさまざまです。

「塾に通い始めたから」「周りの子がみんな持ち始めたから」など、家庭や周りの状況によって、スマホを持たせた方が良いと感じる時期は大きく変わってきます。

そこで、「何歳からスマホを持たせたらよいか」と考えるより、なぜ持たせるのか、またどう持たせるのかを考えるのが重要です。

ここからは、スマホをなぜ持たせるのか(メリット、デメリット)、またどう持たせるのか(ルールやフィルタリングなど)を見ていきましょう。

子どもにスマホを持たせるメリット6選

子どもにスマホを持たせることには、以下のようなメリットがあります。

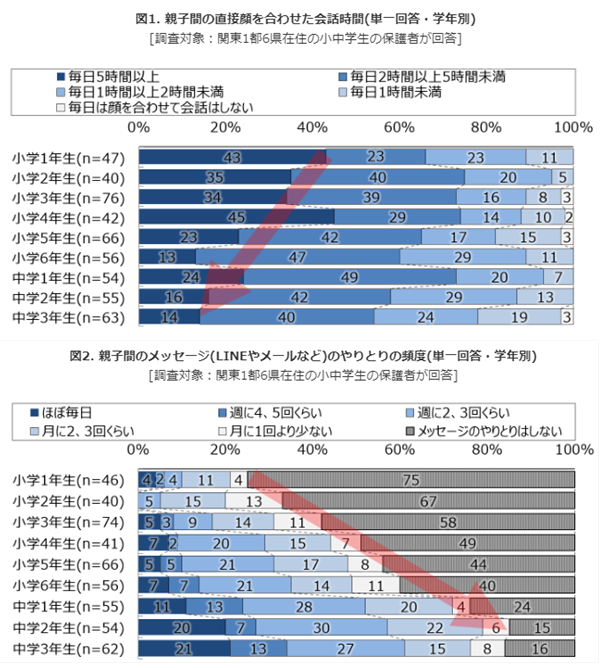

親子間で気軽にコミュニケーションをとることができる

調査によると、子どもの学年が上がるにつれて会話の時間は減少するものの、親子間のメッセージ(LINEやメール)のやり取りは増加します。

子どもが中学生になり、部活や塾で忙しくなると、親子で直接顔を合わせて話す時間をとりにくくなります。

また、思春期を迎えて親子のコミュニケーションが難しくなることもあるでしょう。

そんなときでも、LINEなどのメッセージを使えば、連絡やコミュニケーションが気軽に取りやすくなります。

友人間で気軽にコミュニケーションをとることができる

LINEなどのSNSは、友達とのコミュニケーションや連絡手段としても役立ちます。

とはいえ、SNSはいじめや友だち関係のトラブルの原因になることもあるので、親子でよく話し合い、ルールを決めて使うようにするのがおすすめです。

防犯対策ができる

スマホのGPS機能を使えば、子どもの居場所をリアルタイムで確認できます。

離れたところにいても子どもの見守りができ、必要な時すぐ連絡が取れるのは安心できるポイントです。

学習効果を高めることができる

最近では、勉強に役立つ「学習系アプリ」がたくさんあります。

好きな授業が見放題になる「授業系アプリ」、ゲーム感覚で英文法や単語が覚えられる「暗記アプリ」などを使えば、学習効果が高まるかもしれません。

疑問点を自分で調べる力をつけることができる

スマホがあれば、分からないことがあったときや困った時にインターネットで情報を収集して自分で解決できるようになります。

ネットリテラシーを高めることができる

ネットリテラシーとは、インターネット、PC、スマホなどITについての知識を持ち、活用する能力のことです。

今の時代、インターネットやIT機器、SNSの活用は日常生活でも仕事でも欠かせない能力です。

子どものころから電子機器に慣れておけば、今後の人生で大いに役立ちます。

あわせて、使い方について親子で話し合うことで、危険を避けてネットを安全に使う方法、正しい情報を見極める能力なども身に着けられるよう助けましょう。

子どもにスマホを持たせるデメリット6選

子どもにスマホを持たせることによって起きるかもしれない危険についても考えておきましょう。

寝不足、視力低下になってしまう可能性がある

スマホの小さい画面に長時間ピントを合わせていると、目の疲労や視力の低下につながります。

また、SNSやゲームがやめられずに夜更かしをしてしまい、寝不足になってしまうことも考えられます。

スマホ依存症になってしまう可能性がある

スマホ依存症とは、スマホの使用を続けることで生活に悪影響が出ているにもかかわらず、使用がやめられなくなる状態のことです。

また、スマホが使用できない状態が続くと、イライラし落ち着かくなることもあります。

SNSやスマホゲームにはまり、他のことが何も手につかなくなると、成績の低下や家族関係、友だち関係の悪化につながってしまうかもしれません。

SNSトラブルにあってしまう可能性がある

SNS上には悪意を持って子どもに接触してくる大人もいます。

子どもにSNSの危険を伝え、ネット上で知り合った人をすぐに信用しないように教えましょう。

詐欺に遭ってしまう可能性がある

スマホを使っていると、ワンクリック詐欺、ゼロクリック詐欺、フィッシング詐欺、偽のウイルス感染警告などさまざまな詐欺に遭遇することがあります。

事前に詐欺の手口や対処方法を教えて、子どもが落ち着いて対処できるように備えをさせましょう。

いじめの要因になってしまう可能性がある

参加しているLINEグループの中で悪口を言われる、無視されるなど、SNSでのいじめに巻き込まれるというのもよくあるケースです。

子どものわずかな異変に気づけるよう、スマホを使ってもよい場所を親の目の届く範囲に限定するなどのルールを決めておくとよいかもしれません。

個人情報が流出する可能性がある

SNS上などに安易に写真や名前、住所などの個人情報を記載したために、個人情報が流出してしまうというケースがあります。

また、SNSに自宅の写真をアップしたために住んでいる場所が知られてしまう、旅行中の写真をアップしたために空き巣の被害に遭うという危険もあります。

メッセージの送信や画像のアップロードの前に、どんな危険があるか一度考えるよう教えるのは大切です。

不安を解消するためのルール4例

スマホを持つことによる危険や問題を避けるために、以下のようなルールを決めておきましょう。

決められた時間、場面のみの使用を許可する

「1日〇時間まで」、「夜間〇時~〇時までは使用禁止」など、スマホを使用できる時間帯を決めておくと、使い過ぎや寝不足を避けられます。

子どものスマホ利用状況を把握できるように、「リビングルームだけで使う」など、使っても良い場所を決めておくのもおすすめです。

「調べ物をしたいときは使ってもOK」など、使用しても良い場面(または用途)を決めておくのも良いでしょう。

個人情報を書き込むことを禁止する

自分の名前、電話番号、住所、写真など、個人が特定できる情報をインターネットやSNS上に書き込まないように教えてください。

ただ禁止するだけでなく、なぜ危険なのか?もあわせて伝えれば、子どもが自分から危険を避けられるようになります。

アプリのダウンロードは相談してからにする

アプリのダウンロードや課金をする前に、必ず親に相談することをルールとして決めておきましょう。

アプリの起動やインストールを自動的に制限できる「フィルタリング機能」を使うのがおすすめです。

知らない人とはコミュニケーションさせない

不要なトラブルに巻き込まれないために、コミュニケーションできる相手は親だけ、または親が許可した相手だけに制限しておくこともできます。

「スマホ18の約束」我が家のルール作りの参考に

「スマホ18の約束」とは、2012年のクリスマスの日、アメリカのある母親が13歳の息子にスマホをはじめて渡すときに交わした約束です。

少し古いものですが、とてもよく考えられたもので、スマホルール作りの参考になります。

気になる方は、ぜひ以下のリンクからご覧ください。

【資料】「スマホ」18の約束(名古屋市教育センター資料)

おすすめのフィルタリング機能3選

子どものスマホ利用を制限・管理するのに役立つ、おすすめのフィルタリング機能3選を紹介します。

iPhone端末の機能制限

iPhoneでは「スクリーンタイム」を設定することで、特定のWebコンテンツへのアクセスやアプリの購入、アプリの使用時間などを細かく制限できます。

親子ともiPhoneを使っているなら、必ず「設定」で「スクリーンタイムをオンにする」を選択し、設定しておきましょう。

詳しくはお子様の iPhone、iPad、iPod touch でペアレンタルコントロールを使う(Apple公式サイト)をご覧ください。

Android端末のGoogleファミリーリンク

子どもがAndroid端末を使っている場合は、「Googleファミリーリンク(iOS, Android)」を使って子どものスマホ利用を管理できます。

・ダウンロードできるアプリを許可またはブロックする

・子どもの位置情報を確認する

ノートンファミリー

「ノートンファミリー」では、子どものスマホ利用をより細かく管理できます。

・時間の監視:スマホを利用できる時間の制限

・保護者監視機能:有害なサイトの遮断、利用できるアプリの選択など

・位置情報の監視

スマホとキッズ向けケータイ、どちらがおすすめ?

「子どもにスマホとキッズ向けケータイどちらを持たせたらいい?」と迷っている方も多いのではないでしょうか?

調査によると、小学校4年生まではスマホとキッズケータイの所持率がほぼ同じで、5年生からはスマホの所持率が上回っています。

一般的には、中学に入る前や中学生になるタイミングでスマホを持たせる、という家庭が多いようです。

あわせて、キッズ向けケータイとスマホの特徴、それぞれの違いについても理解しておきましょう。

キッズ向けケータイの特徴

キッズ向けケータイは、子どもが使うために設計されているため、機能が制限されているのが特徴です。

LINEなどのスマホ向けアプリがインストールできないため、親との連絡はメールや電話に限られます。

いっぽう、防犯ブザーや居場所確認、セコムとの連動(機種による)など、子どもの見守り機能が充実しています。

また、本体がコンパクトで子どもでも持ちやすく、耐久性に優れているのもメリットです。

スマホの特徴

スマホはキッズ向けケータイと比較して「なんでもできる」のが特徴です

「arrows We」など、子ども向けとしても使えるスマホはありますが、基本的に、子ども向けに特化してつくられているスマホはありません。

そのため、子どもにスマホを持たせる場合は、フィルタリングやペアレンタルコントロールなどの機能制限を設定する必要があります。

子どもの成長に合わせてできることを増やしていきたいという場合は、スマホを購入するとよいでしょう。

おすすめのキッズ向けケータイ機種3選

大手通信キャリア各社は、以下のキッズ向けケータイを販売しています。

キッズケータイ KY-41C(ドコモ)

ドコモのキッズケータイ KY-41Cでは、子どもが自宅に帰ってきたことを検知すると、保護者のスマホに通知が届きます。

また、子どもが見守り範囲から離れた場合も保護者のスマホにお知らせが届くので、子どもを見守るのに最適です。

mamorino6(au)

auのmamorino6(マモリーノ6)は、セコムとの連携が特長です。

子どもが防犯ブザーを操作すると自動的にセコムに通報。セコムの緊急対処員に現場に駆けつけてもらうこともできます。

キッズフォン3(ソフトバンク)

ソフトバンクのキッズフォン3は「標準」「すみっコぐらし」「ドラえもん」の3つのモデルから選べます。

「すみっコぐらし」「ドラえもん」モデルには、他では手に入らないオリジナルグッズ付き。

もちろん居場所の確認、連絡先ブロックなどの見守り機能も充実しています。

子どもにおすすめのスマホ

子どものはじめてのスマホには、子ども向けの見守り機能が使える以下の機種がおすすめです。

arrows We

arrows Weは「ジュニアモード」「緊急時ブザー」など子ども向けの機能を搭載しています。

緊急時には大音量のブザーを鳴らすことができ、同時に自動で電話やSMSの発信もできるので、いざという時にも安心です。

TONE e22(トーンモバイル)

トーンモバイルは、見守り機能に特化したスマホが使える格安SIM会社です。

最新機種TONE e22は、TONE AIによる「自画撮り被害」の防止機能を搭載。

東京都などの自治体も推奨する独自の見守り機能「TONEファミリー」も使える、安心のスマホです。

子どもにおすすめの携帯電話会社3選

子どもに持たせるなら、なるべく料金の安い会社・プランを選びたいものです。

ここでは格安で使えて通信品質も良いおすすめの携帯電話会社3選を紹介します。

povo

povoはauのオンライン専用プラン。

基本料金は0円で、「データ追加3GB(30日間)」「データ使い放題(24時間)」など”トッピング”を自由に選んで使えます。

0円の基本プランだけでも電話とメールは使えるので、必要なときだけトッピングを追加すればインターネットの使い過ぎが防げます。

LINEMO

LINEMOのプランは以下の2通りです。

・ミニプラン(3GB):月額990円(税込)

・スマホプラン(20GB):月額2,728円(税込)

特徴はLINEアプリを使ってもデータを消費しない「LINEギガフリー」。

データを使い切って通信制限がかかっても、LINEのメッセージや通話は通常の速度で使えて安心です。

ahamo

ahamoはドコモのオンライン専用プラン。

料金プランは20GBで月額2,970円(税込)ですが、みんなドコモ割のカウント対象になるのでドコモを使っている家族におすすめです。

※みんなドコモ割:ドコモの家族割のこと。ドコモを使っている回線の数に応じて、スマホの料金が最大月額1,100円(税込)割引になります。

まとめ

調査結果によると、一般的には中学入学前の5〜6年生頃からスマホを持ち始める子どもが多くなっています。

とはいえ、状況は各家庭で異なります。

スマホを持たせるメリット・デメリットをよく考えて、スマホがよいか、まだキッズ向けケータイにしておいた方が良いか決めてください。

スマホを持たせることにした場合は、親子で話し合い、ルールを決めておくのがおすすめです。

「フィルタリング」や「ペアレンタルコントロール」も利用して、子どもが安心してスマホを利用できる環境を整えましょう。